导师不仅是知识的传递者,更是新生踏入医学殿堂后至关重要的“引路人”和“守护者”。面对这群怀揣悬壶济世梦想却又对专业学习充满未知与忐忑的年轻人,赵宏波老师深知新生阶段是专业认同奠基、学习习惯养成、医者品格塑造的黄金期。作为导师他始终坚持“以心育心,启智润德,赋能成长”的工作理念,激发学生自主探索与持续发展的内在动力,助其顺利开启医学人生的精彩篇章。

一、 工作开展基本情况

(一)上好第一课:筑牢医者仁心

新生入学伊始,锚定“医学第一课”的价值,精心设计第一课。通过讲述名医大家感人至深的故事、剖析真实医疗案例中的伦理困境与抉择,引导学生深刻体悟“健康所系,性命相托”的誓言内涵,理解“大医精诚”的真谛,将医德医风内化为价值追求。同时以自身影像技术领域的学习工作经历为引,分享了自己在影像技术领域的学习和工作经历,拉近了与同学们的距离。鼓励同学进行自我介绍,同学们或羞涩、或大方地展示了自己的个性与特长,现场氛围逐渐活跃起来。通过见面会初步了解了同学们的基本情况,为后续工作的开展奠定了良好基础。

图1 入学初与学生见面上“医学第一课”

(二)深入学生宿舍:关爱融入生活

为了解同学们的生活情况,赵宏波老师多次走访学生宿舍。每到一间宿舍都与同学们亲切交谈,询问他们在生活中是否遇到困难,如对宿舍环境是否适应、与室友相处是否融洽。在走访过程中,发现部分同学存在生活用品准备不足的问题,及时给予建议并帮助解决;对于一些同学因想家而产生的情绪问题,耐心倾听并进行心理疏导。通过走访宿舍不仅增进了与同学们的感情,也让他更全面地了解到他们的生活需求和心理状态,为后续工作提供了更准确的方向。

(三)组织分享会:榜样引领与朋辈互助

组织召开分享会,邀请高年级优秀学生党员、学业标兵、志愿服务典型担任“朋辈导师”,分享成长经历与心路历程,用身边榜样激励新生;围绕影像技术专业特点、专业学习、职业规划、专业前景、专业就业等核心内容召开座谈会,详细介绍影像技术专业的特点,包括专业课程设置、实践教学环节、专业所需技能等,让同学们对专业有了更深入的认识;邀请行业技术人才和优秀毕业生从行业发展趋势阐述影像技术在医疗、科研等领域的广泛应用和重要性;邀请考研的学生结合自身的考研历程,为同学们提供了考研规划的建议,如在校期间如何提升专业技能、考取相关证书、安排复习时间、考研复习课程等。通过分享会、座谈会,同学们对自己的专业有了更清晰的认识,初步明确了自己的职业规划和努力方向。

图2 线上网络直播“考研”分享会

(四)开展学业指导:夯实学业根基

一是“破冰”与诊断先行。新生见面会采用轻松活泼的“破冰”活动,迅速拉近距离。全面了解每位新生的学习背景、学习方法、优势劣势、学习期待与潜在困难;二是个性化学习地图绘制。为每位学生初步“绘制”个性化的学习策略建议。针对理科基础薄弱学生,推荐优质预科资源、组建互助学习小组;对不善时间管理者,指导制定详细周计划并督促反馈;对学习焦虑者,进行心理疏导并教授放松技巧;三是关键节点重点突破。高度关注医学主干基础课(如系统解剖学、组织胚胎学、生物化学、生理学)的学习动态。四是学习方法论传授。系统性地向新生传授适应医学学习特点的高效方法:如何高效阅读医学教材与文献(SQ3R法)、构建知识图谱(思维导图应用)、进行理解性记忆(联想记忆、费曼学习法)、有效参与实验课/PBL讨论等。

图3 深入学生课堂

(五)指导学科竞赛:以赛促学培育创新能力

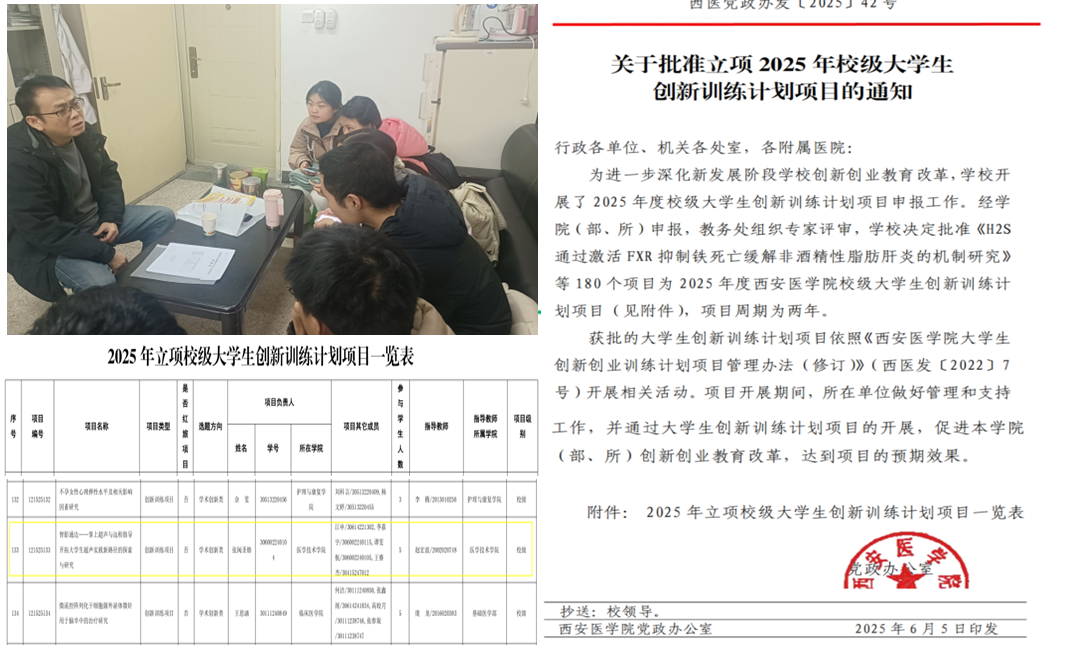

培养学生的创新精神和实践能力,鼓励并指导同学们参与学校组织的各类大学生创新创业项目。项目申报初期,组织同学们进行选题讨论,引导他们结合专业知识和社会需求,提出有创新性和可行性的项目方案。项目推进过程中,定期与项目小组进行沟通,了解项目进展情况,帮助解决遇到的问题,如实验设计不合理、数据处理困难等。通过参与大创项目,锻炼了团队协作能力和解决实际问题的能力,为未来的学习和工作积累了宝贵经验。团队学生张闵圣榕作为主持人获批2025年校级大学生创新训练计划项目《智影通达——掌上超声与远程指导开拓大学生超声实践新路径的探索与研究》。

图4 获批校级大学生创新训练项目

二、取得成效:深耕细作,硕果盈枝

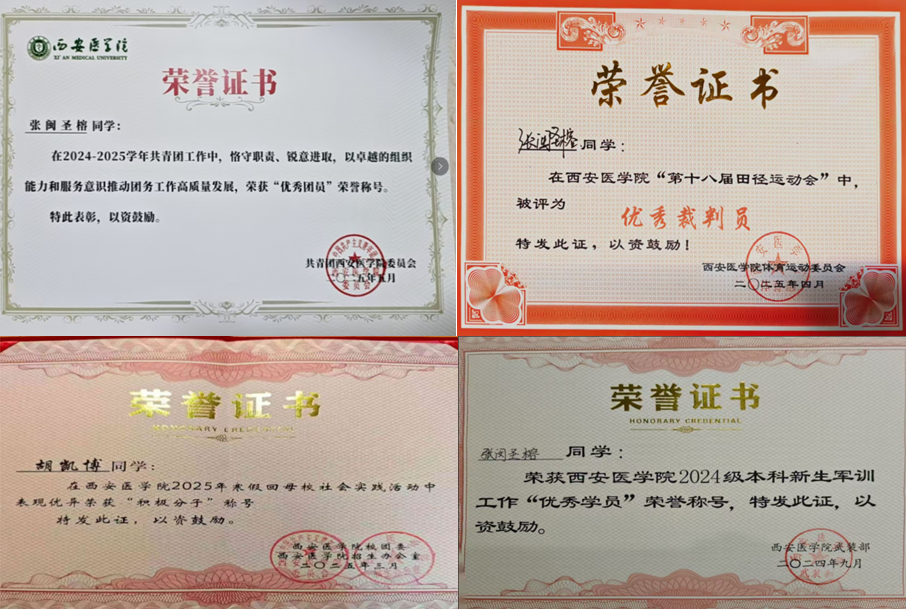

一是学生规划意识普遍增强。所带学生在大一结束前均能有较为清晰的学业与初步生涯规划书,目标感显著增强;二是班风学风积极向上。所带学生展现出强烈的集体荣誉感、互帮互助的浓厚学风、积极参与各项活动的热情。

图5 2024-2025学年学生获得的荣誉

图6 学生参与的学校活动与社会公共服务

三、个人体会:廿三载心灯,照亮亦被照亮

二十三载春秋,从初登讲台的青涩到如今与新生们共话未来的从容,导师的角色于赵宏波老师而言,早已超越了工作职责,成为一份融入生命的教育情怀。

“看见”与“懂得”是建立有效指导关系的基石。新生们来自五湖四海,带着迥异的背景与故事。“一刀切”的指导注定苍白无力,唯有俯下身来,用心“看见”每一个独特的个体,通过深度访谈、细致观察、持续沟通,努力去“懂得”他们的渴望、困惑与恐惧。这份“看见”与“懂得”,是信任生根发芽的土壤。当学生愿意向你敞开心扉,诉说学业困境、人际烦恼、甚至对未来的迷茫时,真正的引导才成为可能。记住他们的名字,了解他们的特点,这份用心,学生感受得到。

“授人以渔”方能赋能终身成长。医学知识浩如烟海,日新月异,灌输式的教学无法应对未来的挑战。作为导师,愈发认识到比传授具体知识更重要的是点燃自主学习的引擎,是锻造解决问题的能力。教会他们如何高效检索文献、如何批判性思考、如何设计实验、如何管理时间、如何在团队中协作——这些“渔”之技,将伴随他们整个职业生涯。看到学生从最初拿着问题手足无措,到后来能主动查阅资料、分析利弊、提出初步解决方案,那份逐渐显现的独立与自信,便是对“授渔”理念最好的回馈。教育的终极目标,是让学生不再需要导师。

保持“空杯心态”与终身学习,是导师的必修课。教育对象在变(“05后”思维活跃、个性鲜明),教育环境在变(信息技术重塑学习模式),医学本身也在飞速发展。固守经验只会与时代脱节。必须做一名永不停歇的学习者,学习新的教育理念(如OBE、混合式教学),掌握新的技术工具(学习平台、数据分析软件),了解学科前沿动态,甚至向学生学习他们的语言和思维方式。唯有如此,才能保持指导的鲜活性和有效性。

师生关系本质上是生命与生命的相互滋养。导师工作绝非单向付出,学生的青春活力、求知热情、对未来的无限憧憬,时刻感染着导师,让导师们保持教育者的激情与年轻的心态。他们的奇思妙想常带来新的视角,他们克服困难的勇气激励着导师,他们点滴的成长与成功也会带给导师莫大的职业成就感和幸福感。这份相互的启发、温暖与成就,构成了教育最迷人的双向奔赴。

四、导师风采

赵宏波,现任医学影像实验中心负责人、医学影像诊断教研室教师。2012年曾作为访问学者赴意大利罗马生物医药大学交流学习。参与省级科技厅、教育厅科研项目4项;主持国家级产学合作协同育人项目、校级科研与教育教学项目4项,指导大学生创新创业训练计划项目12项。荣获国家级“泰山杯”及工信部虚拟仿真教师大赛二等奖;指导学生参加“泰山杯”大学生影像技能大赛,累计获奖20余项;参编教材2部,发表学术论文8篇。